Деньги-призраки: Как древние палки отменяют историю бартера и открывают тайну финансовой власти

В мире, где криптовалюты и цифровые платежи кажутся вершиной эволюции, нам трудно представить, что сама суть денег может быть не тем, о чем нам рассказывали. Со школьной скамьи нам вбивают аксиому: сначала был неудобный бартер — мешок зерна на топор, овца на глиняный кувшин. Потом, чтобы избежать «двойного совпадения желаний», люди изобрели универсальный товар — золото, соль, ракушки. И лишь затем, дескать, появились монеты, бумажки и, наконец, биткоины. Эта история настолько привычна, что воспринимается как естественный закон.

Но что, если это всего лишь удобный миф? Миф, который скрывает истинную, куда более мистическую и могущественную природу денег? Новое сенсационное исследование профессора антропологии Университета Олбани Роберта М. Розенсвига бросает вызов этой ортодоксальной догме. Ученый предлагает заглянуть в забытые уголки истории, где хранятся ключи к разгадке — древние, ничем не примечательные на первый взгляд, деревянные и костяные палочки. Его выводы переворачивают все с ног на голову: деньги — это не товар, а система учета, порожденная не рынком, а политической волей. Это призрачная, нематериальная сущность, чья сила проистекает не из ценности материала, а из веры во власть, ее выпустившую.

Ортодоксия против антропологии: В чем ошибка учебников?

Господствующая экономическая теория, которую до сих пор преподают в курсах «Экономика для начинающих», проста и интуитивно понятна. Ее цитирует авторитетная Investopedia: «Бартер был первой формой торговли, и деньги были изобретены для решения проблемы неэффективности бартера». Согласно этой парадигме, рынки — это саморегулирующиеся организмы, стремящиеся к эффективности, а правительства лишь мешают их идеальному функционированию. В этой картине мира деньги — это просто техническое средство, «универсальный товар», облегчивший обмен.

Однако, как заявляет Розенсвиг, эта теория не выдерживает проверки историческими и антропологическими фактами. «Антропологи давно доказали, что бартер никогда не существовал до появления денежной системы, — утверждает ученый. — Напротив, бартер появился только в обществах с уже существующими денежными системами, когда официальная валюта была в дефиците, или между незнакомцами для разового обмена, а не как основа целостной экономики».

Проще говоря, никто и никогда не видел общества, чья экономика была бы построена на чистом бартере. Это химера, теоретическая конструкция, созданная для обоснования определенных политических и экономических взглядов. Если бартер не был предшественником денег, то возникает закономерный вопрос: что же тогда породило этот феномен? Ответ, по мнению Розенсвига, лежит не на рыночных площадях, а в канцеляриях древних чиновников.

Магия учета: Три лика древней бухгалтерии

Исследование Розенсвига уникально тем, что он сравнивает использование так называемых «счетных палочек» в трех цивилизациях, которые были абсолютно изолированы друг от друга: в средневековой Англии, имперском Китае и цивилизации майя. Тот факт, что эти общества независимо друг от друга пришли к одной и той же технологии учета, указывает на универсальный принцип, лежащий в основе происхождения денег.

1. Англия: Деревянные облигации и невыплаченный долг короля

В средневековой Англии существовала любопытная система учета налогов. Шерифы, собиравшие подати для королевской казны, использовали палки из орешника. На такой палке делались зарубки, соответствующие сумме налога. После этого палка раскалывалась вдоль, так что зарубки оставались на обеих половинках. Одна половинка («контрольная») оставалась у казначея, а другая («складная») отдавалась плательщику в качестве квитанции. При сверке счетов половинки складывались вместе, и совпадение узора и зарубок доказывало подлинность операции.

К XIV веку эти «учетные палки» (tally sticks) эволюционировали и стали использоваться как первые в мире государственные облигации. Казначейство стало выпускать палки для учета займов, которые оно брало у купцов и других кредиторов. Сохранилась одна такая палка длиной в целых 8 футов (около 2,5 метров), которая фиксирует колоссальный по тем временам заем в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов, предоставленный королю Вильгельму III. Исторические хроники сухо отмечают, что этот долг так и не был погашен. Представьте себе: деревяшка, которая была вещественным доказательством финансового обязательства короны, — разве это не прообраз современных государственных облигаций, по сути, таких же «деревянных» для их конечных владельцев?

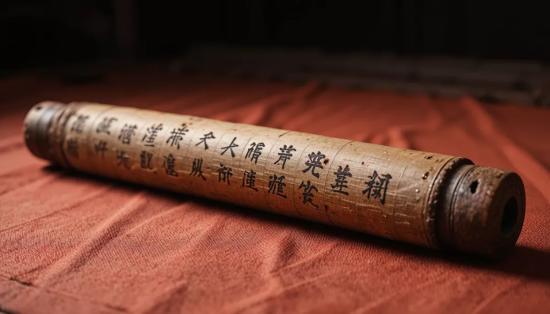

2. Китай: Бамбук, щетки и ножи чиновников

В Китае аналогичная система возникла еще в III веке до н.э., в эпоху Цинь. Чиновники, которых иронично называли «чиновниками ножа и щетки» (нож для соскабливания ошибок на бамбуковых табличках и щетка для нанесения туши), использовали бамбуковые бирки для учета платежей в казну. На них записывались данные об уплате налогов зерном, шелком или монетами. Эти бирки были чрезвычайно долговечны и устойчивы к подделке, что делало их идеальным инструментом для учета дани и податей.

Знаменитый путешественник Марко Поло, посетивший Китай в XIII веке при династии Юань, с изумлением описывал эту практику, уже насчитывавшую к тому времени полторы тысячи лет. Для него, как для европейца, привыкшего к звону монет, это было диковинкой. Но для китайской имперской машины это был эффективный способ мобилизации ресурсов на гигантских территориях. Бамбуковая бирка была не средством обмена на рынке, а документом, подтверждающим исполнение обязательства перед государством.

3. Майя: Костяные символы царской власти

У майя в поздний классический период (600–900 гг. н.э.) мы видим еще один вариант этой системы. В росписях на стенах дворцов и в королевских погребениях археологи находят изображения придворных, держащих в руках костяные палочки. Раньше их назначение было не до конца ясно. Однако Розенсвиг, сопоставляя эти находки с другими артефактами, утверждает, что эти палочки были символами обязательств перед правителем.

Они не представляли собой рыночную стоимость в нашем понимании. Скорее, они были материализацией долга — кукурузы, тканей или рабочих дней, которые община была обязана предоставить своему царю. В сочетании с кучами дани, изображенными на тех же фресках, эти костяные палочки были частью сложной системы учета, основанной на политической и сакральной власти правителя. Это был не экономический обмен, а ритуал подтверждения власти и долга.

Политическая природа денег: От прошлого к будущему

Что же объединяет английский орешник, китайский бамбук и кости майя? Розенсвиг дает однозначный ответ: «Эти случаи связывает не бартер, а политическое полномочие обеспечивать исполнение обязательств посредством бухгалтерского учета». Деньги рождаются не в результате стихийного рыночного процесса, а как инструмент государственной администрации для мобилизации ресурсов, учета налогов и податей.

Эта, казалось бы, сугубо академическая дискуссия имеет колоссальные последствия для нашего понимания современной финансовой системы. Если деньги — это не дефицитный товар (как золото), а система учета, основанная на власти, то это полностью меняет взгляд на фискальную политику.

Профессор Розенсвиг прямо указывает на то, что политика жесткой экономии, основанная на аналогии с семейным бюджетом («государство, как и домохозяйство, должно жить по средствам»), не имеет исторических оснований. «Вместо этого правительства сначала тратят, а затем взимают налоги для управления инфляцией и спросом», — утверждает он.

Эта точка зрения находит отклик в современной денежной теории (Modern Monetary Theory, MMT), которая гласит, что суверенные государства, эмитирующие собственную валюту, не сталкиваются с финансовыми ограничениями частных лиц. Они не могут «обанкротиться» в привычном смысле слова, так как могут создавать деньги для финансирования своих расходов. Единственное реальное ограничение — инфляция, которую и призваны сдерживать налоги. Опыт той же династии Юань с печатанием бумажных денег и последующей гиперинфляцией — это не опровержение, а демонстрация ответственности, присущей денежному суверенитету.

«Освободившись от ортодоксального утверждения о том, что деньги — это прежде всего средство обмена, — говорит Розенсвиг, — фискально суверенные правительства смогут свободно помогать трудящимся мужчинам и женщинам, которые их избрали, во время неизбежных спадов нашей современной капиталистической экономики».

Заключение: Деньги как заклинание власти

Исследование Розенсвига — это не просто пересмотр экономической истории. Это напоминание о том, что антропология способна вскрыть самые глубинные, мистические пласты нашей социальной реальности. «Изучение прошлого напоминает нам, что деньги не являются чем-то вневременным и универсальным по форме, — резюмирует ученый. — Это политический инструмент, и то, как мы решаем использовать их сегодня, — вопрос политики, а не естественного права».

Деньги — это заклинание, начертанное когда-то на дереве, кости и бамбуке, а сегодня — на экранах наших компьютеров. Их ценность — это коллективный гипноз, поддерживаемый верой в могущество того, кто их выпускает. Древние счетные палочки были материальным носителем этого заклинания. Наши цифровые валюты — его современной, эфемерной формой. Понимая это, мы начинаем видеть истинную магию, скрытую в самой основе нашей цивилизации, и осознаем, что будущее денег зависит не от алгоритмов, а от нашей коллективной воли и политического выбора.

Но что, если это всего лишь удобный миф? Миф, который скрывает истинную, куда более мистическую и могущественную природу денег? Новое сенсационное исследование профессора антропологии Университета Олбани Роберта М. Розенсвига бросает вызов этой ортодоксальной догме. Ученый предлагает заглянуть в забытые уголки истории, где хранятся ключи к разгадке — древние, ничем не примечательные на первый взгляд, деревянные и костяные палочки. Его выводы переворачивают все с ног на голову: деньги — это не товар, а система учета, порожденная не рынком, а политической волей. Это призрачная, нематериальная сущность, чья сила проистекает не из ценности материала, а из веры во власть, ее выпустившую.

Ортодоксия против антропологии: В чем ошибка учебников?

Господствующая экономическая теория, которую до сих пор преподают в курсах «Экономика для начинающих», проста и интуитивно понятна. Ее цитирует авторитетная Investopedia: «Бартер был первой формой торговли, и деньги были изобретены для решения проблемы неэффективности бартера». Согласно этой парадигме, рынки — это саморегулирующиеся организмы, стремящиеся к эффективности, а правительства лишь мешают их идеальному функционированию. В этой картине мира деньги — это просто техническое средство, «универсальный товар», облегчивший обмен.

Однако, как заявляет Розенсвиг, эта теория не выдерживает проверки историческими и антропологическими фактами. «Антропологи давно доказали, что бартер никогда не существовал до появления денежной системы, — утверждает ученый. — Напротив, бартер появился только в обществах с уже существующими денежными системами, когда официальная валюта была в дефиците, или между незнакомцами для разового обмена, а не как основа целостной экономики».

Проще говоря, никто и никогда не видел общества, чья экономика была бы построена на чистом бартере. Это химера, теоретическая конструкция, созданная для обоснования определенных политических и экономических взглядов. Если бартер не был предшественником денег, то возникает закономерный вопрос: что же тогда породило этот феномен? Ответ, по мнению Розенсвига, лежит не на рыночных площадях, а в канцеляриях древних чиновников.

Магия учета: Три лика древней бухгалтерии

Исследование Розенсвига уникально тем, что он сравнивает использование так называемых «счетных палочек» в трех цивилизациях, которые были абсолютно изолированы друг от друга: в средневековой Англии, имперском Китае и цивилизации майя. Тот факт, что эти общества независимо друг от друга пришли к одной и той же технологии учета, указывает на универсальный принцип, лежащий в основе происхождения денег.

1. Англия: Деревянные облигации и невыплаченный долг короля

В средневековой Англии существовала любопытная система учета налогов. Шерифы, собиравшие подати для королевской казны, использовали палки из орешника. На такой палке делались зарубки, соответствующие сумме налога. После этого палка раскалывалась вдоль, так что зарубки оставались на обеих половинках. Одна половинка («контрольная») оставалась у казначея, а другая («складная») отдавалась плательщику в качестве квитанции. При сверке счетов половинки складывались вместе, и совпадение узора и зарубок доказывало подлинность операции.

К XIV веку эти «учетные палки» (tally sticks) эволюционировали и стали использоваться как первые в мире государственные облигации. Казначейство стало выпускать палки для учета займов, которые оно брало у купцов и других кредиторов. Сохранилась одна такая палка длиной в целых 8 футов (около 2,5 метров), которая фиксирует колоссальный по тем временам заем в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов, предоставленный королю Вильгельму III. Исторические хроники сухо отмечают, что этот долг так и не был погашен. Представьте себе: деревяшка, которая была вещественным доказательством финансового обязательства короны, — разве это не прообраз современных государственных облигаций, по сути, таких же «деревянных» для их конечных владельцев?

2. Китай: Бамбук, щетки и ножи чиновников

В Китае аналогичная система возникла еще в III веке до н.э., в эпоху Цинь. Чиновники, которых иронично называли «чиновниками ножа и щетки» (нож для соскабливания ошибок на бамбуковых табличках и щетка для нанесения туши), использовали бамбуковые бирки для учета платежей в казну. На них записывались данные об уплате налогов зерном, шелком или монетами. Эти бирки были чрезвычайно долговечны и устойчивы к подделке, что делало их идеальным инструментом для учета дани и податей.

Знаменитый путешественник Марко Поло, посетивший Китай в XIII веке при династии Юань, с изумлением описывал эту практику, уже насчитывавшую к тому времени полторы тысячи лет. Для него, как для европейца, привыкшего к звону монет, это было диковинкой. Но для китайской имперской машины это был эффективный способ мобилизации ресурсов на гигантских территориях. Бамбуковая бирка была не средством обмена на рынке, а документом, подтверждающим исполнение обязательства перед государством.

3. Майя: Костяные символы царской власти

У майя в поздний классический период (600–900 гг. н.э.) мы видим еще один вариант этой системы. В росписях на стенах дворцов и в королевских погребениях археологи находят изображения придворных, держащих в руках костяные палочки. Раньше их назначение было не до конца ясно. Однако Розенсвиг, сопоставляя эти находки с другими артефактами, утверждает, что эти палочки были символами обязательств перед правителем.

Они не представляли собой рыночную стоимость в нашем понимании. Скорее, они были материализацией долга — кукурузы, тканей или рабочих дней, которые община была обязана предоставить своему царю. В сочетании с кучами дани, изображенными на тех же фресках, эти костяные палочки были частью сложной системы учета, основанной на политической и сакральной власти правителя. Это был не экономический обмен, а ритуал подтверждения власти и долга.

Политическая природа денег: От прошлого к будущему

Что же объединяет английский орешник, китайский бамбук и кости майя? Розенсвиг дает однозначный ответ: «Эти случаи связывает не бартер, а политическое полномочие обеспечивать исполнение обязательств посредством бухгалтерского учета». Деньги рождаются не в результате стихийного рыночного процесса, а как инструмент государственной администрации для мобилизации ресурсов, учета налогов и податей.

Эта, казалось бы, сугубо академическая дискуссия имеет колоссальные последствия для нашего понимания современной финансовой системы. Если деньги — это не дефицитный товар (как золото), а система учета, основанная на власти, то это полностью меняет взгляд на фискальную политику.

Профессор Розенсвиг прямо указывает на то, что политика жесткой экономии, основанная на аналогии с семейным бюджетом («государство, как и домохозяйство, должно жить по средствам»), не имеет исторических оснований. «Вместо этого правительства сначала тратят, а затем взимают налоги для управления инфляцией и спросом», — утверждает он.

Эта точка зрения находит отклик в современной денежной теории (Modern Monetary Theory, MMT), которая гласит, что суверенные государства, эмитирующие собственную валюту, не сталкиваются с финансовыми ограничениями частных лиц. Они не могут «обанкротиться» в привычном смысле слова, так как могут создавать деньги для финансирования своих расходов. Единственное реальное ограничение — инфляция, которую и призваны сдерживать налоги. Опыт той же династии Юань с печатанием бумажных денег и последующей гиперинфляцией — это не опровержение, а демонстрация ответственности, присущей денежному суверенитету.

«Освободившись от ортодоксального утверждения о том, что деньги — это прежде всего средство обмена, — говорит Розенсвиг, — фискально суверенные правительства смогут свободно помогать трудящимся мужчинам и женщинам, которые их избрали, во время неизбежных спадов нашей современной капиталистической экономики».

Заключение: Деньги как заклинание власти

Исследование Розенсвига — это не просто пересмотр экономической истории. Это напоминание о том, что антропология способна вскрыть самые глубинные, мистические пласты нашей социальной реальности. «Изучение прошлого напоминает нам, что деньги не являются чем-то вневременным и универсальным по форме, — резюмирует ученый. — Это политический инструмент, и то, как мы решаем использовать их сегодня, — вопрос политики, а не естественного права».

Деньги — это заклинание, начертанное когда-то на дереве, кости и бамбуке, а сегодня — на экранах наших компьютеров. Их ценность — это коллективный гипноз, поддерживаемый верой в могущество того, кто их выпускает. Древние счетные палочки были материальным носителем этого заклинания. Наши цифровые валюты — его современной, эфемерной формой. Понимая это, мы начинаем видеть истинную магию, скрытую в самой основе нашей цивилизации, и осознаем, что будущее денег зависит не от алгоритмов, а от нашей коллективной воли и политического выбора.

Читайте так же:

Хроники неопознанных звуков: тайна «гудения неба»

Если бы история пошла иначе: альтернативные версии древнего мира

Перевернется ли магнитное поле Земли?

Ледяной капкан времени: тайна непереваренной пищи в желудках мамонтов

Блуждающие камни Долины смерти: загадка, открытая ветрами и льдом

Затерянный город на волнах времени: Мрачная тайна руин Нан-Мадола

Аномалии океанов и встречи с неопознанными объектами под водой

Хроники неопознанных звуков: тайна «гудения неба»

Если бы история пошла иначе: альтернативные версии древнего мира

Перевернется ли магнитное поле Земли?

Ледяной капкан времени: тайна непереваренной пищи в желудках мамонтов

Блуждающие камни Долины смерти: загадка, открытая ветрами и льдом

Затерянный город на волнах времени: Мрачная тайна руин Нан-Мадола

Аномалии океанов и встречи с неопознанными объектами под водой

Информация

Добавить комментарий

Главное

Публикации

Обновления сайта

Подписка на обновления:

Подписка на рассылку:

Группы в социальных сетях:

Это интересно